Código Estratigráfico Internacional

¿Cuándo comenzó a hablarse del Antropoceno como un nuevo tiempo geológico? El término nació en una reunión del Programa Internacional Geosfera–Biosfera (IGBP), realizada en México en el año 2000 (el igbp se creó en 1987 para estudiar el impacto humano sobre los procesos biológicos, geofísicos y químicos del planeta). Ahí, el doctor Paul Crutzen, premio Nobel de Química 1995 (junto con los doctores Mario Molina y Sherwood Rowland), presentó el término Antropoceno para referirse a la intensificación de los cambios generados por el hombre sobre la atmósfera, los océanos y la biosfera a raíz de la Revolución Industrial; cambios que habrían modificado de forma notable condiciones prevalecientes durante gran parte del Holoceno en estas esferas terrestres.

Es necesario delimitar el término Antropoceno para que tenga sentido geológico, ya que ha sido empleado en las ciencias sociales, las humanidades y el arte

La idea gozó de buena fortuna y el término empezó a utilizarse ampliamente, con un problema fundamental: su empleo, con diferentes significados y correspondiente a diferentes temporalidades, en las diversas ramas de las ciencias.

Las diferentes acepciones del término y el mal uso de las divisiones de la escala preocupó a los geólogos, encargados del desarrollo de la ETG; lo que llevó a formar en 2009 el Grupo de Trabajo del Antropoceno (GTA), integrado a la Subcomisión sobre Estratigrafía del Cuaternario. Como producto de estas investigaciones, los científicos Jan Zalasiewicz, Colin N. Waters y Mark Williams publicaron en 2020, dentro del Código Estratigráfico Internacional, un capítulo dedicado al Antropoceno; en este documento reportan todos los estudios realizados para sustentar la tesis de que se trata de una nueva unidad cronoestratigráfica/geocronológica de la ETG, de acuerdo con los criterios de la estratigrafía.

Zalasiewicz y colaboradores subrayan la necesidad de delimitar el término para que tenga sentido geológico, ya que éste ha sido empleado en las ciencias sociales, las humanidades y el arte, lo que cronoestratigráficamente genera problemas respecto al periodo al que se refieren. Dificultades que explican, en alguna medida, que el grupo esté formado no sólo por estratígrafos, sino por especialistas en ciencias de la Tierra, oceanógrafos, historiadores, arqueólogos, geógrafos y un abogado internacional. Integración multidisciplinaria que responde a la complejidad que supone encontrar una definición única: demostrar que la Tierra sufrió transformaciones de gran envergadura en los últimos dos siglos y que estos cambios, por su magnitud, reclaman el establecimiento de una nueva Era geológica.

Después de años de análisis, el Grupo decidió que para cumplir con el Código Estratigráfico Internacional, el “marcador tipo” debía colocarse después de las pruebas nucleares entre 1952 y 1955. Un cambio de perspectiva relevante, pues antes se habían propuesto distintos acontecimientos históricos para ubicar el marcador tipo: al inicio de la Revolución Industrial (década de 1850, cuando se registra un cambio importante en el contenido de CO2 en la atmósfera), y a mediados de la los años 50 del siglo XX, con la llamada “gran aceleración” (crecimiento sin precedentes de la población mundial, incremento en el uso de la energía, expansión industrial y globalización de la economía).

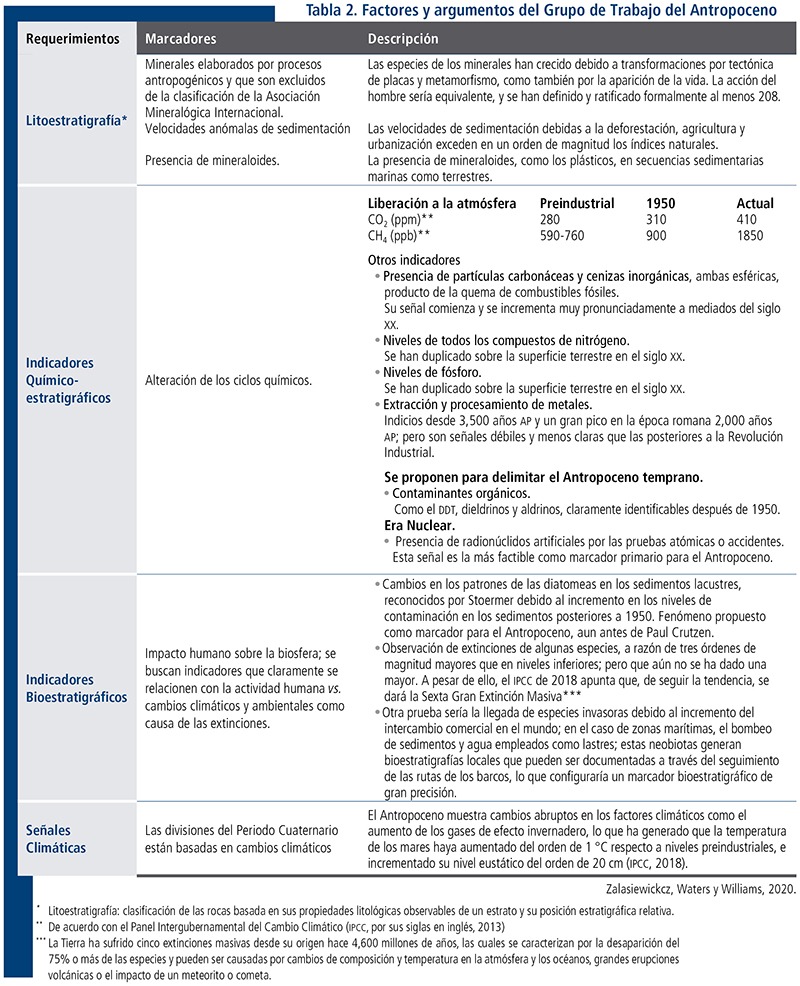

La Tabla 2 muestra los resultados del gta para cumplir con los requerimientos de la ICS con el propósito de agregar a la Escala de Tiempo Geológico una nueva Era al Cuaternario: la Antropocena, con los marcadores propuestos y una breve descripción de éstos.

La edad de la roca más antigua del Sistema Solar se toma como la edad del origen del sistema y, por tanto, muy cercana a la edad de la Tierra

El Grupo concluyó que, por su amplia distribución en la mayoría de los estratos de rocas sedimentarias, incluyendo los núcleos de hielo de glaciares, es posible distinguir al Antropoceno del Holoceno por la presencia de los radionucleidos artificiales; de ahí que se proponga el inicio de la “era nuclear” como el marcador primario para el inicio del Antropoceno. Este punto puede ser reconocido en lagos, cuencas marinas anóxicas, estuarios y deltas, espeleotemas (depósitos minerales formados en cuevas), núcleos de hielo glacial, corales con bandas anuales y anillos de árboles. Estos registros, con resolución anual por varios siglos, permitirían una mejor identificación de los eventos geológicos en el tiempo. Pero, como ya se apuntó, la inclusión de nuevos elementos en la Escala de Tiempo Geológico nunca ha sido un proceso rápido. La determinación de fronteras de la EGT ha llevado décadas para la recopilación de pruebas y lograr el consenso entre especialistas. Sin embargo, tampoco hay duda de que muchas fronteras son redefinidas de manera continua al realizarse un mayor número de estudios y, por supuesto, gracias al avance de la tecnología para las técnicas de datación.

El inicio de “la gran aceleración”

En la antesala del debate que hemos revisado sobre la aceptación del Antropoceno, lo cierto es que la evidencia nos deja claro que la evolución del hombre y la creciente complejidad de las sociedades han traído consigo, inevitablemente, afectaciones al medio ambiente. Esta dinámica, incrementada en las últimas décadas, se traduce en efectos devastadores para el planeta.

De acuerdo con el científico ambiental Johan Rockström y el químico William Steffen (2009), la huella de las sociedades humanas como principal factor cambiante de las condiciones de la Tierra empieza a ser notoria desde de la Revolución Industrial, con el uso de los combustibles fósiles. Pero sería después de la Segunda Guerra Mundial cuando todos los indicadores sobre consumo de recursos primarios, utilización de energía, crecimiento demográfico, actividad económica y deterioro de la biosfera se disparan de manera notable. Este fenómeno, que arranca en 1950, se ha definido como la “gran aceleración” (Issberner y Léna, 2018). Sobra decir que el desarrollo de las sociedades siguió su marcha y los indicadores mencionados continuaron incrementándose, por lo que se afirma que, incluso, hubo un periodo de “hiperaceleración” a partir de los años setenta.

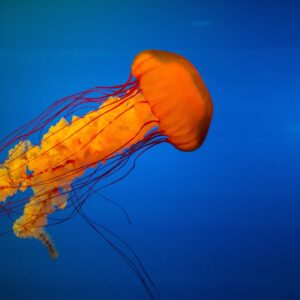

Estas tendencias, producto del desarrollo y el crecimiento económico, han afectado severamente las condiciones de vida en el planeta y, conforme pasa el tiempo, su impacto es mayor. En esa perspectiva, los autores citados establecieron, en 2009, un listado de “límites del planeta” que no debían traspasarse: afectación del clima, alteración de la cobertura vegetal, erosión de la biodiversidad y desaparición de especies animales y alteración de los flujos biogeoquímicos, en los que los ciclos del fósforo y el nitrógeno desempeñan un papel esencial.

Lo cierto es que, a pesar de las recomendaciones, la huella ecológica humana actual sobrepasa en un 50% la capacidad de regeneración y absorción total del planeta, y cerca del 80% de la población mundial vive en países cuya capacidad biológica ya es menor que su huella ecológica.

La escasez de recursos va aparejada con la explotación de los mismos, derivada de la ambición de las sociedades por incrementar riqueza y patrimonio sin pensar en las consecuencias que esto puede tener para las futuras generaciones y el porvenir del planeta. La evidencia de que enfrentamos como sociedad global una situación extraordinariamente delicada es cada vez más clara y contundente. Sobre todo, cuando pensamos en los siguientes factores que dio a conocer en 2013 el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés):

- Acumulación de gases de efecto invernadero, lo que indica que estamos llegando al tope de la capacidad de carga

- Pérdida continua de biodiversidad (a velocidades que impiden, incluso, conocerla en su totalidad)

- Aumento de la temperatura global y elevación del nivel del mar

Todo esto representa, en un largo plazo que se acorta, una situación de alto riesgo para nuestra civilización y para el planeta. Evidencia de ello es la acelerada tendencia a la deforestación, que afecta la producción de agua, el mantenimiento del suelo y la regulación de eventos climáticos. De igual forma, el aumento de la extracción de recursos mineros o la tecnología y métodos obsoletos, vigentes en la mayor parte del mundo, para la producción energética, según lo publicado por el IPCC.

El “cisne verde”

En economía se habla de un “cisne negro” cuando ocurren sucesos inesperados que no han sido previstos por los expertos y que, sin embargo, terminan teniendo un impacto fuerte y significativo en la economía (Taleb, 2013). En el mismo sentido, se utiliza el término “cisne verde” para referirse a una crisis financiera provocada por el cambio climático (Bolton, Despres et al., 2020).

En años recientes, fenómenos meteorológicos extremos, como los incendios en Australia o los huracanes en el Caribe, han aumentado en frecuencia y magnitud, provocando turbulencias financieras cuyos costos están asociados a recortes en la producción, alzas repentinas de precios o destrucción física de centros productivos. Naturalmente, esto tiene un impacto directo tanto en el crecimiento económico de un país, como en la salud de empresas e instituciones financieras. De acuerdo con Bolton, Despres, Pereira da Silva, Samama y Svartzma (2020) existen cinco grandes riesgos que pueden desencadenar una crisis financiera: 1) Riesgo crediticio, 2) Riesgo de mercados, 3) Riesgo de liquidez, 4) Riesgo operativo, y 5) Riesgo de cobertura.

Todos ellos asociados a la falta de capacidad de pago de los deudores ante una crisis, a la depreciación de activos, la caída en la rentabilidad e inversión, la falta de liquidez, la afectación de los sistemas informáticos y la mayor demanda de seguros ante la crisis. Pero, quizá, los hacedores de política ven el problema a la inversa: adjudicando al cambio climático los problemas financieros y económicos que pueden llegar a ocurrir, cuando es la actividad social y productiva, en el marco de la aceleración económica y la acumulación de capital, la que genera una afectación irremediable sobre el medio ambiente; situación que deriva en un círculo vicioso porque sin planeta, sin agua, tierra y aire respirable, el desarrollo y crecimiento económico pierden sentido.

En estos momentos, cuando vivimos los efectos de la pandemia de covid-19, estamos ante un entorno paradójico como seres humanos, ya que nunca habíamos acumulado tanta tecnología, riqueza o capital; pero, al mismo tiempo, descubrimos la magnitud del daño causado por las sociedades contemporáneas a los ecosistemas: cómo hemos agotado los recursos naturales y, en consecuencia, cómo podemos ser afectados en el mediano y largo plazo.

Para muchos investigadores, la pandemia de covid-19 es un “cisne verde”. A pesar de que, en estricto sentido, no es un evento derivado del cambio climático, entra en la dimensión de las crisis ambientales, de tal suerte que podemos verlo como un “cisne verde” en el marco de las nuevas condiciones que enfrenta el planeta, pues sabemos que el virus procede de animales y ecosistemas intervenidos para el consumo humano en los mercados húmedos de China (Kolby, 2020).

Entre los años 2030 y 2052 estaremos llegando al punto de no retorno: cuando hayamos sobrepasado los 1.5° C de aumento de temperatura, lo que impactará en el calentamiento global

Lo anterior es, de por sí, preocupante. Pero a ello debemos sumar los riesgos previsibles en el corto y mediano plazo. Investigadores del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y del Instituto Internacional de Investigación Ganadera (ILRI), han advertido ya sobre la irrupción de nuevas epidemias en la medida en que el ser humano siga invadiendo ecosistemas, fragmentando hábitats y reduciendo poblaciones silvestres.

El escenario es más desolador cuando advertimos señales de crisis por venir originadas por esta causa. Pero hay una, en específico, de la cual prácticamente tenemos fecha “programada”: el año 2030. Y es que, de acuerdo con el IPCC (2018), entre 2030 y 2052 estaremos llegando al punto de no retorno: cuando hayamos sobrepasado los 1.5 °C de aumento de temperatura, en comparación con etapas preindustriales, lo que impactará en el calentamiento global y podría tener consecuencias catastróficas.

Un reporte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) anticipa que gran parte del planeta estará alcanzando temperaturas de entre 3 y 4 grados. El reporte menciona que dichos cambios en la temperatura modificarán, de igual forma, las precipitaciones a nivel global, lo que invariablemente desembocará en impactos directos sobre los cultivos.

Pero la crisis del calentamiento global está lejos de repercutir solamente en el ámbito agroalimentario. Será una crisis multidimensional, pues mezclará en un mismo tiempo y espacio problemas sanitarios, demográficos, alimentarios, hídricos, migratorios, financieros, políticos, geopolíticos e, incluso, bélicos. De acuerdo con la ONU y la FAO (2020) la crisis derivada por la pandemia de covid-19 es un anticipo del cataclismo inminente que se avecina.

Por todo ello, resulta urgente advertir y hacer conciencia de los riesgos que implica para el medio ambiente el devenir económico, ya que los próximos “cisnes verdes” –derivados, muy probablemente, del derretimiento de capas glaciales, el ascenso de los mares, la desertificación de tierras, la pérdida de suelo fértil, la contaminación del aire, la acidificación de los océanos o la perturbación de ciclos biogeoquímicos– tendrán efectos mucho más graves que los que hemos experimentando en estos años de pandemia.

Las ciencias humanas y sociales tendrán que elaborar y dominar instrumentos y conocimientos inéditos para responder a los problemas que enfrentamos en esta nueva era: desastres naturales, uso de energías no renovables, agotamientos de recursos naturales, desertificaciones, ecocidios, contaminaciones generalizadas, migraciones, injusticias sociales y medioambientales, etcétera.

Se requiere que los países definan un marco normativo que contemple todas estas dimensiones. Como dijera Amartya Sen, Premio Nobel de Economía 1998: “El pensamiento ambiental tiene que ser multidireccional en lugar de centrado en un solo objetivo, aun cuando ese objetivo sea algo tan importante como la amenaza climática de las emisiones de carbono” (Sen, 2014). En esa perspectiva, es imperante que tanto los gobiernos como las sociedades tomen conciencia de la importancia del tema y entiendan la necesidad de que los planes de desarrollo se ajusten a los límites planetarios.

Referencias

Avanessian, A., y Mauro, R., comps. (2017). Aceleracionismo. Estrategias para una transición hacia el postcapitalismo. Buenos Aires, Caja Negra.

Banco Mundial (2010). Desarrollo y cambio climático. Reporte de desarrollo mundial, 5287678-1226014527953.

Bolton, P., et al. (2020). The Green Swan. BIS Books.

Brundtland, G. H. (1987). Informe Brundtland. Editorial: OMS Washington.

Escobar, A. (2000). “El lugar de la naturaleza y la naturaleza del lugar: ¿globalización o postdesarrollo?”, en: Lander. E. (comp.). La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas, pp. 68-87. Buenos Aires, Clacso.

fao (2012). SAFA, Sustainability Assessment of Food and Agriculture Systems, Guidelines. Rome: Natural Resources Management and Environment Department, FAO.

Griggs, D. et al. (2013). “Sustainable development goals for people and planet”. Nature, 495 (7441), pp. 305-307.

Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC (2013). “Climate change 2013: the Physical Science Basis”, in Stocker, T.F., Qin, D., Plattner, G.-K., Tignor, M., Allen, S.K., Boschung, J., Nauels, A., Xia, Y., Bex, V., and Midgley, P.M. (eds.). Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. United Kingdom and New York. Cambridge University Press, Cambridge, 1535 pp.

Intergovernmental Panel on Climate Change ipcc (2018). SR15 The Special Report on Global Warming of 1.5C (https://www.ipcc.ch/sr15/download/#fullhttps://www.ipcc.ch/sr15/download/#full).

Issberner, L. R., & Léna, P. (2018). “Antropoceno: la problemática vital de un debate científico”. El Correo de la Unesco: Un solo mundo, voces múltiples, (2), 2018-2.

Kolby, J. (2020). “To prevent the next pandemic, it’s the legal wildlife trade we should worry about”. National Geographic, 7.

Malthus, T. R. (1846). Ensayo sobre el principio de la población.

Moore, J. W, ed. (2016). Anthropocene or Capitalocene? Nature, History and the Crisis of Capitalism. Oakland, Kairos.

Nelson, G. C. (2009). Cambio Climático, el impacto en la agricultura y los costos de adaptación (No. 33708 caja (566)). IFPRI.

Palacio G., Vargas, A. & Hennessy, E. (2018). “Antropoceno o Capitaloceno en fricción. Des-encuentros entre Geociencias e Historia”, en: Alimonda, H., Toro Pérez, C. y Martín, F. (coords.). Ecología política latinoamericana. Pensamiento crítico y horizontes emancipatorios en clave sur, Buenos Aires, Clacso, volumen II, pp. 265-288.

Reyes, I. et al. (2020). “Los cisnes verdes; riesgos financieros provocados por el cambio climático”, Desarrollo Organizacional y Competitividad, UAEM.

Rodríguez Bertheau, A. M. et al. (2011). “Desarrollo tecnológico, impacto sobre el medio ambiente y la salud”. Revista cubana de higiene y epidemiología, 49(2), 308-319.

Rockström, J. et al. (2009). “Planetary boundaries: exploring the safe operating space for humanity”. Ecology and society, 14 (2), Resilience Alliance Inc.

Sen, Amartya (2014). “Global Warming Is Just One of Many Environmental Threats that Demand Our Attention”. New Republic, 22 de agosto.

Stanley, L. (2021). “Covid-19 y cambio climático: crisis de las finanzas y desafíos de financiamiento”. El mundo poscovid-19: ¿cambio de paradigma?, p. 77, recuperado de: https://dialogopolitico.org/wp-content/uploads/2021/12/Anuario-2021-El-mundo-poscovid-19.pdf#page=77

Taleb, N. N. (2013). “The black swan (el cisne negro)”. Revista Iberoamericana de Ciencias Empresariales y Economía, 4(4).

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales (1980). Estrategia Mundial para la conservación. La conservación de los recursos vivos para el logro de un desarrollo sostenido, con la asesoría, cooperación y apoyo financiero del Programa de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (fao). Zalasiewicz J., Waters C. and Williams M., 2020. “Chapter 31 The Anthropocene”, in: Geologic Time Scale 2020. Gradstein, FM, Ogg, JG., Schmitz, MD., Ogg, GM. Editors, Elsevier, DOI: https:// doi.org/10.1016/B978-0-12-824360-2.00031-0.